Кавказ. Горячие точки

31 авг 2023

«За три года после Хасавюрта мы проиграли мир»

31 августа 1996 года подписали Хасавюртовские соглашения

Александр Лебедь и Аслан Масхадов (слева) обмениваются рукопожатиями после подписания Хасавюртовских соглашений Фотография: Алексей Федоров / ТАСС

Оглавление

31 августа 1996 года российские федеральные власти и руководство самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерии (ЧРИ) подписали Хасавюртовские соглашения. Тем самым стороны утвердили разработанные совместно «Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой». Принято считать, что подписанием соглашений завершилась Первая чеченская война — на территории республики прекратились военные действия, — хотя российские войска полностью вывели с территории Чечни только к 31 декабря.

Рассказываем, в чем заключались Хасавюртовские соглашения, какую роль в истории они сыграли, а также почему России и Чечне все же не удалось сохранить мир.

Предпосылки

К моменту подписания Хасавюртовских соглашений Первая чеченская война шла уже почти два года. За это время состоялся штурм Грозного, забравший жизни от 25 до 29 тысяч жителей города. Российские силовики совершали в Чечне чудовищные преступления: провели зачистку села Самашки, захватывали мирных жителей в заложники и использовали как «живой щит», создавали «фильтрационные лагеря».

Чеченские боевики совершили теракты с захватом заложников в Буденновске и Кизляре. По данным ПЦ «Мемориал», среди жителей Чечни были убиты от 30 до 50 тысяч человек. При этом боевые потери чеченской стороны не превышали 2700 человек убитыми (по самой верхней оценке). С федеральной стороны, по данным «Мемориала», погибли до шести тысяч человек. Еще десятки тысяч с обеих сторон получили ранения.

Подробнее о преступлениях Первой чеченской войны читайте в докладе Центра «Мемориал»: «Цепь войн, цепь преступлений, цепь безнаказанности».

Начало августа

Боевые действия в Чечне в очередной раз приостановили в начале июня 1996 года, незадолго до президентских выборов в России. Федеральная сторона возобновила их 11 июля, сразу после подведения итогов второго тура. К началу августа российские генералы рапортовали об уничтожении в горах остатков чеченских отрядов.

Однако 6 августа чеченские отряды вошли в Грозный и блокировали российские силовые структуры и воинские части, начались бои. Первоначально «ичкерийцев» было около шестисот, 9 августа к ним присоединились еще триста. До этого дня федеральные власти вели себя нерешительно.

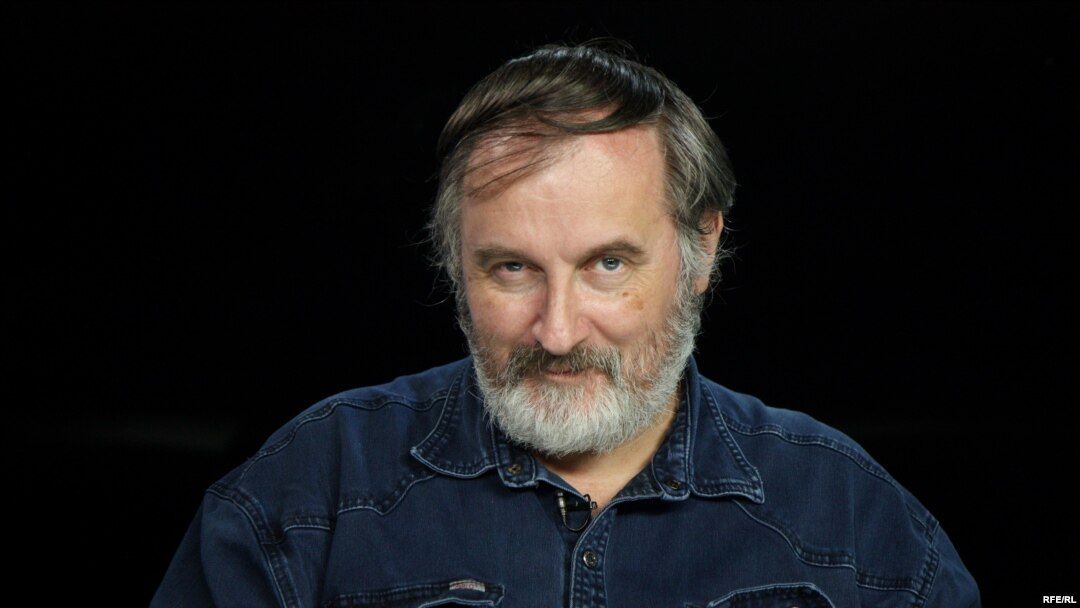

«Причина была очевидна: на 9 августа была назначена инаугурация Бориса Ельцина, и, похоже, никто не хотел стать в эти дни “гонцом, принесшим дурную весть”. Когда же военно-бюрократическая машина пришла в движение, то было поздно», — рассказывает член Совета Центра «Мемориал» Александр Черкасов. По его словам, к вошедшим в город примкнули многие жители, ранее державшие нейтралитет. Теперь федеральным силовикам противостояли до пяти тысяч бойцов. Ичерийские силы также взяли контроль над городами Аргун и Гудермес.

Александр Черкасов

член Совета Центра «Мемориал»

«Костяк этих сил составляли не ополченцы, бросившие работу в мастерских, на стройках и так далее, и отправившиеся повоевать в Грозный, как в декабре 94-го года, а люди с почти двухлетним опытом ведения войны. Люди умелые и отчаянные. Люди, готовые умирать. Тогда, войдя в середине августа в Грозный, я видел именно таких людей»

По словам Черкасова, штурм города российской армией обернулся бы такой же катастрофой, как в 31 декабря 1994-го. Командовавший армейской группировкой в Чечне генерал Константин Пуликовский посылал в город на помощь блокированным штурмовые колонны. Так же он сделал во время «новогоднего» штурма Грозного. Как и тогда, боевики жгли эти колонны, но теперь они старались никого не брать в плен.

Несмотря на численное преимущество в живой силе и абсолютное превосходство в технике, артиллерии и авиации, федеральные силы мало чего смогли противопоставить ичкерийской стороне. По официальным данным, в ходе боёв в Грозном с 6 по 22 августа погибли 494 военнослужащих и сотрудников милиции, ранены — 1407, пропали без вести — 182.

Чтобы прояснить и урегулировать ситуацию, президент Ельцин направил в Чечню секретаря Совета безопасности — генерала Александра Лебедя. По словам Черкасова, Лебедь увидел, что его план — победить военной силой — нереализуем. Значит, войну нужно заканчивать — поскольку армия небоеспособна и разложилась, управление потеряно, офицеры врут и так далее.

Александр Лебедь, фото: ТАСС

Между тем, 19 августа руководство силовых структур объявило городу ультиматум: мирные жители должны покинуть Грозный за 48 часов, в течение которых якобы будет действовать «прекращение огня». Оставшихся ждали разрушительные обстрелы и ковровые бомбардировки. На самом деле все эти 48 часов обстрелы города шли по нарастающей, а жители не знали ни о смертельной опасности, ни о коридорах для выхода.

Но в итоге 22 августа секретарь Совбеза встретился в селе Новые Атаги с начальником штаба Вооружённых сил ЧРИ Асланом Масхадовым. Стороны подписали Соглашение о неотложных мерах по прекращению огня и боевых действий.

Подписание

В ночь с 30 на 31 августа генерал Лебедь и Аслан Масхадов, а также заместитель секретаря Совбеза России Сергей Харламов и вице-президент ЧРИ Саид-Хасан Абумуслимов провели переговоры в дагестанском Хасавюрте. В результате они подписали «Совместное заявление», которым утвердили «Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой».

Стороны договорились прекратить все боевые действия в Чечне и незамедлительно начать вывод из республики федеральных войск и сил МВД России. В документе отдельно оговаривалось, что вопрос о статусе Чечни должны решить до 31 декабря 2001 года.

Также, согласно этим «Принципам», не позднее 1 октября 1996 года формируется Объединенная комиссия из представителей органов государственной власти России и Чечни, среди задач которой было:

- контролировать исполнение указа президента России о выводе войск из Чечни и подготовить предложения по завершению вывода войск;

- подготовить согласованные мероприятия по борьбе с преступностью, терроризмом и проявлениями национальной и религиозной вражды, контролировать их исполнение;

- подготовить предложения по восстановлению валютно-финансовых и бюджетных взаимоотношений;

- подготовить и внести в правительство России программы восстановления социально-экономического комплекса;

- контролировать взаимодействие органов власти и иных заинтересованных организаций при обеспечении населения продовольствием и медикаментами.

Александр Лебедь

Генерал, секретарь Совета безопасности РФ в 1996 году

«Мы решили мудро, что мы прекращаем войну. Мы решили, что выведем отсюда войска. Что будем руководствоваться общепризнанными мировыми нормами. Войне конец! Хватит, навоевались»

Присутствующие встретили это аплодисментами и возгласами «Аллаху Акбар» и «Лебедь — мужик!»

После Хасавюрта

Александр Лебедь недолго оставался на своем посту — 17 октября его отправили в отставку. По словам Александра Черкасова, к тому времени ситуация в Чечне вошла в «пике»: хоть мирное соглашение и подписали, но плана дальнейших действий не было.

«То есть самое простое — вывод российских войск из Чечни, — с этим было понятно. “Федералы” это могли, “ичкерийцы” этого хотели. А что дальше? Как восстанавливать разрушенную Чечню? Как восстанавливать и поддерживать правопорядок? Как искать пропавших, освобождать насильственно удерживаемых? А ведь это — поиск и освобождение — было предусмотрено соглашениями», — рассказывал правозащитник.

Осенью 1996 года в Чечне начал складываться рынок торговли пленными, зимой начались захваты заложников с целью получения выкупа. Хасавюртовские соглашения не собиралась соблюдать ни одна из сторон, считает сопредседатель ЦЗПЧ Олег Орлов. По его словам, обе стороны изначально рассматривали соглашения как нечто временное — у обеих шла борьба «партии мира» и «партии войны».

Олег Орлов

Сопредседатель Центра «Мемориал»

«И там, и там “партия войны” взяла верх. Даже вторжение в Дагестан в августе 1999 года фактически готовилось с двух сторон. С обеих сторон действовали силы, желавшие, чтобы оно произошло. В Чечне это был Шамиль Басаев, который оказался несостоятелен как политик эпохи мирного строительства и мог чувствовать себя уверенно лишь в ситуации конфронтации. С российской стороны были силы, жаждавшие реванша... Говорить о том, что это вторжение было неожиданным — это как говорить о неожиданности нападения нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. Было очевидно, что это произойдет. А не было бы вторжения в Дагестан — нашлось бы что-то еще»

12 мая 1997 года президент России Борис Ельцин и глава Чечни Аслан Масхадов подписали в Кремле «Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия».

По словам Орлова, при заключении Хасавюртовских соглашений в августе 1996 года царило более оптимистическое настроение. «Когда же в мае 1997 в Москве заключался договор о мире и принципах взаимоотношений России и ЧРИ, энтузиазм поубавился. Но все-таки многие люди воспринимали данный договор как единственно правильное и неизбежное на тот момент решение», — вспоминал сопредседатель Центра «Мемориал».

При этом вскоре после подписания договора «ситуация начала развиваться по другому сценарию, и все надежды на мир оказались неоправданными», отмечал Олег Орлов. По его мнению, силовики, в том числе ФСБ и Владимир Путин (возглавил ФСБ в 1998-м), весьма откровенно проявляли нежелание следовать мирному развитию отношений.

Орлов отметил, что не только среди силовиков, но и в российском обществе стало нарастать неприятие соглашений и договоров с Ичкерией. Политики поднимали свои рейтинги, критикуя решение властей. Общество оказалось восприимчиво к словам о том, что «великую страну унизили», «украли победу» и т. д.

Существенно и то, что в ходе прошедшей войны силовики в Чечне совершали страшные преступления, но ни российское общество, ни тем более власти не были готовы были требовать наказания преступников.

С другой стороны, в самой Чечне избранный 27 января 1996 года президентом Аслан Масхадов оказался неспособен навести порядок в республике, справиться с амбициями полевых командиров. А в России не могли не реагировать на ухудшавшуюся ситуацию в республике: бандитизм, беззаконие, похищения людей.

Аслан Масхадов, фото: ТАСС

По словам Орлова, в самой Чечне также не поощрялись разговоры о тяжких преступлениях чеченских бойцов и командиров. «Тот же Шамиль Басаев и другие полевые командиры воспринимались как герои. В целом, хотя Масхадов и чеченские политики были более готовы к компромиссу, чем другие деятели, они не смогли ничего решить. И даже отчасти тоже играли в популистскую игру для того, чтобы сохранить свой престиж и влияние. Результатом взаимного недопонимания стала новая война, новые разрушения, преступления и жертвы», — считает правозащитник.

В августе 1999 года со вторжения отрядов Шамиля Басаева в Дагестан началась Вторая чеченская.

По словам Александра Черкасова, «победив войну в августе 1996-го, за три года после Хасавюрта мы проиграли мир».

Он напоминает, что до Хасавюрта уже был опыт мирных переговоров: начатые в декабре 1994-го, казалось, обреченные, попытки «группы Сергея Ковалева», в июне 1995-го привели к спасению заложников в Буденновске и началу переговоров под эгидой ОБСЕ в Грозном.

«С одной стороны, умение военного и политика [Лебедя] принимать и менять решения, с другой — упорный, подчас кажущийся безнадежным труд миротворцев. В результате — тысячи, если не десятки тысяч спасенных жизней», — подытоживает Александр Черкасов.